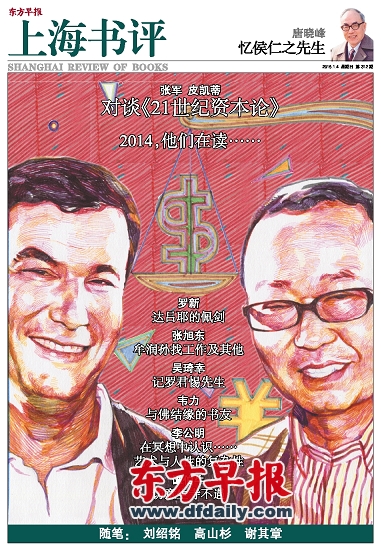

张军、皮凯蒂对谈《21世纪资本论》

(本文于2015年1月4日刊于东方早报)

在中信书院的安排下,《21世纪资本论》(Capital in the Twenty-First Century)一书的作者、法国巴黎经济学院的经济学教授托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)偕夫人计划于2014年11月11日至13日首站到访上海,开始其中国之旅,为他这本书的中文版的出版发行做宣传。之后,他还将飞往北京和台北。中信书院的仇勇在皮凯蒂来上海之前的大约五周就联系了我,希望我能在皮凯蒂逗留上海的紧凑日程中找出一个间歇与他进行一次面对面的对话。我原计划7日至14日访问美国,刚好与在上海的皮凯蒂失之交臂。中信书院方面与我沟通,希望我考虑要么推迟一下去美的时间,要么13日从美国直接飞往北京,以便能在15日在京完成这个对话。考虑到选择后者难免旅途舟车劳顿之苦,我还是倾向于调整访问美国的时间,并最终与美国方面协商,将去美的时间推迟,改为13日飞往美国,而与皮凯蒂的对话也就只能安排在12日那一天。由于皮凯蒂12日上午九点半将在复旦大学美国研究中心的谢希德报告厅发表在上海的首场演讲,我与中信书院方面商量,可否把我与皮凯蒂的对话就安排在当天一大早进行,地点也放在美国研究中心,以方便他之后的演讲。我唯一担心的是,皮凯蒂夫妇11日夜晚才飞抵上海,能否12日一大早就从浦东香格里拉酒店赶来复旦大学。没有想到,皮凯蒂爽快地答应了我的建议。中信书院邀请的专业摄影团队很可能在12日天亮之前就赶到美国研究中心的贵宾室忙着搭起摄影棚了。

那天早上我稍稍早到贵宾室,不一会,皮凯蒂就风尘仆仆地赶到了,穿着牛仔裤进来。其实我是第一次见到他。没有想到他个子那么高,的确非常年轻。我们之间的对话当然是用英语进行的,不过皮凯蒂的英语带有非常浓厚的法国口音,对此我没有问题,但要找人把我们这个对话的录音翻译出来,并非易事。最后还是在北京经过一番周折找到了能听懂他口音的人,才最终翻译出来,尽管误译不少。以下是我们对话的全文。在本文发表前,我重听了全部的录音,核对了全文,并对个别地方的误译和遗漏根据录音做了纠正和补充。

张军:汤姆,你好。我是张军,复旦大学的经济学教授。很高兴在复旦大学与你见面。我知道你是昨夜与夫人一起飞到上海的,希望你的时差反应不严重。你很年轻,不过看上去更年轻啊。

皮凯蒂:呵呵,是吗?我还可以,好像还没有时差反应。我也很高兴与你见面。

张军:汤姆,我知道你的这本书2014年4月才在美国出版英文版,不过,我夏天在哈佛广场周围的书店里看到,你的书被摆在了哈佛书店里最显眼的地方,显然已经成为畅销书。后来我路过波士顿城里的其他书店,一进门看到的还是你的书。你想到这本书会在美国如此畅销吗?

皮凯蒂:那倒没有,至少一开始不会想到的。

张军:你的书不仅畅销,更是有美国的著名经济学家出来为你的书写了很好的书评。诺贝尔经济学奖获得者Paul Krugman(保罗·克鲁格曼)和Joe Stiglitz(约瑟夫·斯蒂格里茨)都写了。我特别注意到更早的一位诺贝尔经济学奖获得者、MIT的Robert Solow(罗伯特·索洛)教授对你的书也给予了特别高的评价。你知道,我特别尊重索洛教授在很多问题上的看法。

皮凯蒂:4月份的时候,在华盛顿有一些关于我的书的公开活动。因为这个,他为我的书写了一篇很好的评论,而且他写的篇幅很长,很深刻。

张军:是的,他对你的评价很高啊。你在巴黎高师读完博士,后来又在MIT工作过一段时间,我猜测你们俩的关系应该不错吧?

皮凯蒂:要知道,其实我们俩交往不算非常深。毫无疑问,在MIT期间我和他有过多次交谈,而他总是很支持我。他是个很仔细的读者,阅读得很细致。要知道,有时候很多经济学家其实是不怎么阅读的,他们不读书。而索洛是读的,而且读得很好。他年纪这么大,非常了不起。

张军:我读了他写的内容。其实一开始,我真的担心他很可能是唯一一位会批评你的美国的诺贝尔经济学奖得主。但后来我发现他对你的这本书的评价真的很高,并且说《21世纪资本论》是非常棒的书。我注意到,索洛特别关注了你使用的数据库。他对你的数据好像非常有信心。

皮凯蒂:是吗?你读了那篇文章?他的确非常关注我们的数据,而且他还关注了这本书的技术附录。实际上,这些内容在网上是公开的,只是很少有人会去看,但是索洛看了。我发现,他很仔细地看了这本书的技术附录以及有关这些技术的评论和讨论。

张军: 说到索洛教授,我想起了另一位经济学家。我想你应该很了解他,而且他应该是与你密切合作过的。他就是英国牛津大学的经济学家托尼·阿特金森(Tony Atkinson)教授。

皮凯蒂: 是的,当然。

张军:我记得他,那是因为二十五年前我在伦敦政经学院有过一段时间的学习,我想托尼是给我们讲过课的,属于短期课程。后来大概在1997年我去他在牛津大学Nuffield学院的院长办公室拜访过他。我很早就知道他在收入分配方面的研究非常出色。我还记得一个叫John Hill(约翰·希尔)的英国年轻经济学家大约二十年前在伦敦政经学院创办了一个研究英国收入分配不平等问题的研究中心,托尼经常光顾那里参加学术报告会什么的。我那时候正好在伦敦经济学院的STICERD研究中心做半年的研究工作,所以知道这些。我记得你在书里也提到托尼·阿特金森教授,你说你的研究背后有一个关于收集和整理欧洲和北美收入和财富分配的数据库。这个数据库是由一个包括托尼·阿特金森教授在内的数十位经济学家的大团队长期做出来的。托尼显然是主要的人物。那个数据库的项目是从什么时候开始的?

皮凯蒂:对不起,我们今天是在录像吗?

张军:是的,已经在录了。

皮凯蒂:啊,不好意思,我没注意到他们在录像。这个数据库的项目是在1997年和1998年左右开始的。当时我意识到很多国家所得税的历史数据从来没有被收集和整理过。哈佛大学的Simon Kuznets(西蒙·库兹涅兹教授,哈佛大学已故的诺贝尔经济学奖获得者——张军注)1955年在美国做了这项工作。他是第一个为美国计算国民收入并建立其理论的经济学家,也是第一个使用所得税数据去建构收入分配统计理论的经济学家。但是,他的这些工作并没有被延展到更多的国家和时间段。我首先为法国做了这项工作,然后托尼也干了这件事。他也是我事实上的第一个读者,他的法语很好。而我因为与托尼合作,从此就开始用英文写作。随后我们开始为很多国家做这项研究。我为美国做了这项研究,托尼为英国、阿根廷和印度做了类似的研究。顺便说一下,我最近打算和Nancy Qian(钱楠筠,现执教于耶鲁大学经济系)一起用中国的数据来做个研究。她在上海出生,她的家也在上海。总之,这些年来我们已经将数据库延展到了超过二十个国家。我当时也不知道我会有什么发现。我去做这件事只是因为,数据就在那儿,而又没人整理收集过。人们总是在为不平等而抗争,但他们并不知道他们在抗争什么。所以你要知道,我的书并不是提供一块抗争不平等的战场,但是起码人们会更了解他们在抗争什么吧。

张军:你说得很对,数据库非常重要,而有时候人们往往会视而不见。顺便问你一句,包括托尼在内的这些人会嫉妒你的这本书吗?

皮凯蒂:你指的是我的这些同事还是其他经济学家?

张军:我指的是那些为这个数据库项目做出贡献的人,包括托尼。

皮凯蒂:我没怎么注意到这些。可能有一些人会嫉妒,但是他们没告诉我,所以我不知道。

张军:我这么猜,是因为你们是一个很多人一起合作的大团队,而书只是你一个人写出来了。

皮凯蒂:啊,你说的是我的研究团队里的人?我不这么认为。我认为在数据库方面工作的大多数同事,他们在不平等和收入分配的论点上是相互一致的。每一个为数据库做了贡献的人在学术界都获得了很好的声誉。所以我认为嫉妒应该不会发生。

张军: 就在你来上海之前,复旦大学有一个关于你的书的研讨会,我也出席了一小段时间。会上有很多人是以研究马克思的《资本论》著称的经济学家。我介绍并评论了你的书的一部分,但是在我评论之后,我注意到会上的确有很多人很希望读你的书,有些人可能已经读过你的书了。他们也对你的书作了自己的评论。例如,有一位来自北京师范大学的李实教授是研究中国收入分配问题的专家,他在发言中说,很难理解为什么你用资本去定义财富。在他看来,财富是一个更加广义的分类,比资本要宽泛得多,因为教科书里定义的资本是生产性的或者物理性的概念,如机器设备和建筑物等。当然,这个概念后来被芝加哥大学的经济学家推广到了教育和技能方面,也就是所谓的人力资本。但是相对于资本的概念,财富的概念就包罗万象了,比如“金融资本”是一个财富的概念,“储蓄存款”也是一个财富的概念,“土地”和“黄金”也是财富的概念。我想知道为什么你把它们放到了一起,并且都说成资本?

皮凯蒂:我觉得这个问题很好。我想,理解资本和资本资产的所有种类和形式非常重要。我在书里展现的是资本的多维度的历史,因此不动产的历史和制造业资本的历史肯定是不一样的。金融资产、外国投资、农业用地或者公共资产,这些都是资本资产的不同形式。而它们都有各自不同的历史。当你想把这些资产加总起来,你想说这是国家的资本存量,你就只能把不动产、商业型的和金融型的资产全部加总,以市场价值计算。但是,你要明白这么做是很抽象的,而我在书里说得很明白,如果你真的想理解资本的历史,你必须分别去观察不动产、商业资产、金融资产等等。不同种类的财富和资本可能引起的政治冲突不同,导致的资本所有者与劳动所有者之间的谈判能力也不同。当然了,比如要在中国和欧洲估算国家的资本存量的总价值从某种目的上来说还是有用的,因为这样你可以做跨国的和跨期的比较。比如,在跨期比较上,你会发现欧洲目前的资本存量的总价值,占GDP的比例几乎快回到了第一次世界大战之前的水平。另外,你可以对不同的社会也进行这样的比较。不然的话,跨期的和跨国的比较都是困难的,因为资本资产的性质和结构随时间发生了很多改变。十八和十九世纪时,农业用地非常重要,而现在它们一点都不重要。但是要真正理解资本存量的结构变化过程,我觉得我们要分开研究动产和不动产。因为它们的相对价格在一些国家改变了很多,而在有的国家却可能没有什么变化,所以你要将不同种类的资本分开研究,那就是我在做的。

张军:人们谈论一个国家积累起来的资本存量,通常认为土地不应该被作为资本存量来对待。因为即使土地价格上升了,一个国家的资本存量也不会真正增加。不过,在你的书里,你好像把土地也视为资本了。

皮凯蒂:你要知道这很复杂。我想关于资本的价格问题总是复杂的。土地的价格很复杂,当然机器设备的价格也很复杂,商业资产的价格也复杂。资本的价格总是容易变化并且经常变化,无论是土地的价格、不动产的价格或者公司股票在市场上的价格,它们的变化总是很大,所以给资本标价其实是很困难的。我想不动产的土地和股票是不一样的。我认为,如果只是排除掉土地或者只是排除掉不动产就过于简易了,因为你要明白,即使回到十八或十九世纪,农业用地的价值也不只是纯粹的自然资源。通过改善土地,它可以确切地影响到很多土地上的生产性投资。如果你想要计算土地的纯粹价值将是非常抽象的,你得考虑到中国或者欧洲的土地在史前时代就被发现和开发了。纯粹土地的价值很小,而农业用地会增值的原因在于有了对土地的投资,这和一个公司购买和积累生产设备并没有太大不同。这就是为什么在我的书里我把每件东西都加入了我的资本概念。当然,我接下来分别去观察了土地、不动产和商业资产,因为即使把这些概念放在一起很重要,但如果你想更好地理解一个黑匣子里放的到底是什么,你得打开它并分别观察里面的每一件东西才行。

张军: 我前不久在往返首尔的航班上读了你的书的中文版,特别是第二部分里的那几章。我认真看了你称之为“资本 / 收入比的长期变化趋势”的那一章。你在书里写到,即使回望两百年到三百年,这个比例似乎不升也不降,基本保持了稳定的态势。换句话说,资本 / 收入比在绝大部分时间里一直是稳定的。但我记得2014年夏天我在波士顿,和一些教授一起吃了晚饭,顺便向一些经济学家同行提到了你的这个发现。在场的一位经济学家脱口就说:“这可能是核算上的问题造成的。因为资本是随时间在累积性地增加,而收入是一个年度的流量概念,所以这个比例应该随时间持续增长才对。”这个解释你认同吗?

皮凯蒂:我认为这个比例并不一定是随时间持续增长的啊。对,并不是的。

张军:但与此同时,我也在想,即便资本占收入的这个比例在长期是上升的,是不是一定意味着资本的所得占国民收入的份额持续上升呢?是不是资本的所得会越来越集中于少数人群中呢?我的意思是说,如果资本 / 收入比是持续上升的,是否意味着资本的所得会不断接近于全部国民收入呢?

皮凯蒂:那倒不一定。当你计算资本 / 收入比的时候,你会怎么做?我们会看所有资本资产、土地、不动产、商业、金融资产,然后你用它去除一年的国民收入,也就差不多是一年的GDP。国民收入是用GDP减掉资本折旧再加上净收入算出来的,但和GDP也很接近了。我们观察到的是,以英国和法国这样有长期时间序列数据的国家为例,从十八世纪开始直到第一次世界大战以前,资本 / 收入比都很稳定,在法国和英国大约是600%到700%,也就是说,资本的总市场价值相当于六到七年的国民收入,而且它并没有增加,也没有减少,从十八世纪到第一次世界大战之前都是这样。当然,这并不意味着经济停滞,相反,经济增长依然很快,工业革命也在进行。只是分母和分子,也就是资本存量和收入都按同样的速度在增长罢了。这对社会和经济结构的转变具有深刻影响。1913年,农业用地在英国和法国的国家资本中没有任何意义了,虽然在十八世纪,农业用地至关重要。但是,通过工业革命,自然资本有了一个彻底的转变。不过,1913年资本 / 收入比依然是稳定的。接下来到了二十世纪,暴力冲击和各种事件的罕见组合导致了第一次世界大战、经济大萧条和第二次世界大战之后的资本 / 收入比的降低。到了二十世纪五十年代,法国和英国的资本价值下降到了国家两到三年的收入,而不是1914年的六到七年的收入。从五十年代开始,经历六十年代和七十年代,甚至到今天,资本 / 收入比一直在上升。但这仅仅是一种恢复性的上升,只是因为五十年代太低了。你要知道,第一次世界大战和第二次世界大战对长期资本积累的冲击是巨大的,从这种冲击中恢复过来要花很长的时间。我的书的一个基本发现是,如果我们想要理解二十一世纪,必须意识到资本存量的恢复过程是要花很长时间的,要通过很多代人才能积累起来。而且要看到,哪怕是恢复性的,资本的积累加快不仅对生产结构,而且对社会结构都有着重大的影响。因为当你的资本 / 收入比更高的时候,也就意味着在特定条件下会使得不平等问题变得更加突出。中国现在也是这样,资本的积累快于收入的增长,内部财富分配和收入分配的不平等程度也在提高。但是却不存在资本 / 收入比不断上升的长期趋势。

张军:我明白。不过在你的书里,尽管资本 / 收入比长期来说是稳定的,但资本所得占国民收入的份额长期来说却是不断增加的。这倒让我想起了经济学家的一些早期发现,这种发现被定义为“卡尔多典型事实”(Kaldor stylized facts),其中一个就是几乎稳定不变的资本所得占国民收入的份额。看起来你在挑战这个事实。

皮凯蒂:没错。卡尔多典型事实并不是真正的事实。在经济学教科书里我们要很小心,因为在经济学里有时候我们对某件事不了解,我们就倾向于假定它是不变的。如果你只有一天的数据,那么每件东西都可能是不变的。但当你拥有更多的历史数据,你就会意识到卡尔多典型事实并不是事实。在第一次世界大战之前,资本 / 收入比在欧洲国家差不多都是稳定的, 但资本所得占国民收入的份额却是持续上升的。只有二十世纪的一段时间里它有了一些改变。从理论上来说,没有任何原因让我们相信它应该保持不变。事实上,如果你使用索洛和其他人发展起来的现代经济增长的标准模型,资本或者任何投入 / 产出比率都可能会在均衡的路径上,因为生产相同数量的东西,资本和劳动力之间可以相互替代,你可以有不同的生产技术,可以有不同的要素组合来生产出相同数量的东西。例如,你可能有资本非常密集的技术,也可能有劳动非常密集的技术。但是没有理由认为卡尔多典型事实应该是个事实,它的确不是事实。

张军:如果卡尔多典型事实不能成为事实,那么在理论上就意味着资本和劳动之间的替代弹性在长期来说应该大于1,对吗?你认为会是这样吗?

皮凯蒂:这是个很复杂的问题。我研究中的观察结果表明,在1970年、2010年和2014年,大多数国家,特别是大多数欧洲国家的资本 / 收入比是上升的,而与此同时资本所得占国民收入的份额也在上升。理论上说,因为标准的理论模型是单一部门的资本积累模型,并且假定了市场是完全竞争的,那么在这一模型里,逻辑上唯一一个能让资本 / 收入比的上升和资本所得份额上升同时发生的原因,就只能是资本与劳动的替代弹性要大于1了。是的,从逻辑上来说,这是唯一一个能确保二者都上升的原因。可是,这个解释正确吗?我不太肯定,因为在现实世界中,并不总是存在完全竞争的市场,而且资本一方的谈判能力在增加,工会的力量在衰弱,全球化和国际竞争对资本的吸引能力等也都会让资本相对于劳动变得强势。这可能对资本所得在国民收入中的份额上升也起到了重要的作用。而且,我认为一个正确的理论模型应该是考虑多部门的模型。比如,从现实上来说,资本 / 收入比的上升和资本所得份额的上升可能与房地产和能源两个行业有相当的关系。这两个行业都是资本高度密集型的。房地产行业几乎完全依赖资本。你建造了大楼,然后就不需要劳动力了,你拥有的大楼可以进行租赁业务。能源行业也是资本密集型行业。也许在将来,资本与劳动之间替代弹性大于1的技术会越来越多,比如现在人们谈论很多的机器人技术。或许在2030或者2040年,机器人的使用可能会变得很普遍,也更重要,但是在目前,对于我们理解为什么资本 / 收入比的上升和资本所得份额的上升会同时发生,房地产和能源两个行业比机器人更重要。所以,如果我们想理解资本所得份额的上升和资本 / 收入比的上升,我们就得研究这两个行业。其实,在这方面,一个合理的模型就应该是多行业的模型。但是,出于教学的目的,你当然可以把这个多行业的模型重新解释为资本与劳动的替代弹性大于1的单一产品的模型。但这么做会很抽象,因为实际上,除了资本与劳动的弹性替代大于1的技术之外,你会看到也存在着部门间的替代。很多的钱流向了房地产和能源领域,这就使得整个经济的资本密度提高了。

张军: 上面我们其实是在理论上或逻辑上讨论了你书里的那个重要发现,就是资本 / 收入比与资本所得占国民收入的份额之间的关系。下一个问题涉及你的核心命题,就是r>g(资本的回报率大于经济的增长率——张军注)。你在书中反复说,历史上看,r>g总是成立的,所以,资本的所得在国民收入中的份额就不是稳定不变的,而是不断上升的。虽然你说这是从经验数据中观察出来的,不是逻辑推出来的,但很显然在你看来,这个跟前面我们谈到的所得占国民收入的上升应该是有因果关系的。一位受人尊敬的经济学家Yew-Kwang Ng(黄有光),他从澳大利亚莫纳什大学退休后受聘到了新加坡南洋理工大学担任经济系的温思敏(Winsemius)讲座教授。最近他写完了一篇评论你的书的工作论文,题目是“Is an Increasing Capital Share under Capitalism Inevitable?”(在资本主义之下资本的份额一定是上升的吗?),并且发给了我。他想看看是否可能把你上面的这个观察的逻辑用简单的数学写出来。他这样做了。但他发现,在逻辑上,r>g不是资本所得占国民收入份额上升的充分条件。如果要r>g要成为资本所得份额上升的充分条件,资本的增加就必须大于资本的所得,这意味着,即使资本所有者完全不消费,也不能满足这个条件。我不知道你有没有读到过或者听说过这篇文章,我可以发给你。

皮凯蒂:我没有注意到,请把它发给我看一下。让我先解释一点。我当然同意,对于收入不平等问题而言,r>g并不是必要的和充分的,还存在着其他的机制,但它却碰巧是重要的。

张军:特别是当你观察历史数据的时候,你很难忽略这个条件,的确,r总是会大于g。就像你书里说的,即使经济出现衰退和萧条,出现负增长,你借我的钱也要偿还我约定的利率,5%。对吗?

皮凯蒂:是的。让我来试着解释一下为什么 r>g在人类大多数历史上都成立。因为在人类历史的大多数时期,直到工业革命或者十九世纪以前,经济的实际增长率都是接近于0。所以r比g大,因为g是0%。而在传统的农业社会中,无论是中国还是欧洲,投资回报一般都是5%左右。土地的年租金一般也都是土地价值的5%。

张军:对不起,这些回报率是实际的还是名义的?

皮凯蒂:这是实际回报率。在人类大多数历史中,包括在十九世纪,一般是没有通货膨胀的,所以除了特定的崩溃时间,持续的通货膨胀是不存在的。所以r当然比g大,因为r是5%而g是0%。这就是传统的农业社会。而r比g大实际上构成了社会的基石,因为这能够使得有产者和贵族们可以靠财富生活,从而他们能够去考虑生活中和生活以外的其他问题,而不是只想着要怎么样活下去。他们可以研究科学,研究文学,或者是去跳舞。所以它是传统社会的基础。你知道,我书中的一个重要发现是,现代的工业革命并没有像人们所想的那样能真正改变r和g的关系。在十九世纪,经济增长率从0%增加到了1%至2%。股票市场的投资回报率也从5%增长到了6%到7%,而资本的长期回报率以工业投资的新形式甚至达到了7%。在二十世纪,只有第一次世界大战、第二次世界大战这种非常特殊的事件会导致经济在战后迅速增长。在欧洲和日本,增长率在五十年代、六十年代和七十年代都是6%,这就算是一个奇迹了。现在的中国也是一个奇迹。但是,中国经济不会永远保持10%的增长率。历史告诉了我们,对大多数国家而言,你不可能永远保持5%的增长率。从长远角度来说,当你处于世界科技前沿的时候,生产率的增长率可能在1%到2%。这比投资回报率要低很多。这并不是说不平等的程度会变得无限大,而是意味着不平等会保持相当一段时间。所以如果r是5%而g是1%,这就意味着拥有大量财富的人只需要用他们资本收入的五分之一去投资,他们就可以继续享用他们的财富,假如没有税的话。从理论上说,这是你可以在任何经济模型中都会得到的结论。没有哪个经济模型里的r和g会是相等的。在标准的经济模型里,r总是比g大。因为在标准经济模型中,这一般是来自我们的时间偏好率。

张军:是的,如果我按5%的利率把钱借给你,不仅意味着我愿意放弃当前的消费而换取未来的消费,更是因为当前对我来说比未来重要,所以未来要加上5%才能弥补我放弃的当前。

皮凯蒂:是的,就像你说的,只要你的时间偏率是正的,那么r和g之间就会不等,就会产生差距。这一点并不是我创新的,而我的书创新的地方在于我把r>g与收入不平等联系在一起了。为什么二十世纪西方大多数国家,包括美国在战后会出现一段时间的收入分配上的所谓“黄金时代”?我想可能是因为资本存量的积累和战后重建的历史非常时期都很长。1914年到1945年之间的资本减少,1950年到1980年之间的经济重建又都花了非常长的时间。这个时间如此之长,以至于我们都觉得这种新的状态会是永恒的。但是事实上这其实只是一个非常态的状态,只是一个过渡时期。随着未来中国与其他新兴市场经济国家不断收敛于西方国家, 这个过渡时期就会结束。之后,我相信这个世界上r还是会越来越大于g,因为世界经济的增长率最终会回落下去的。

张军:我最近读到了哈佛大学前校长Larry Summers(拉里·萨默斯)和他的同事尚未发表的论文,论文的题目叫“Regression to the Mean”(回归到均值)。他们在文章里说,就长期而言,每一个奇迹般的经济体的增长率最终都会回归到全球的平均值。所以“回归到均值”会是一种长期的趋势。无论经济看上去是上行还是下行,增长率最后都会回归到均值,这几乎是不变的。不过,这并不能排除在短期偏离均值的增长现象的发生,因为回归到均值这个趋势会迫使企业家创造一些商业机会。如果我把钱借出去,利率是5%。你借了钱要还本付息,你就必须寻找一个机会,使自己的投资回报高于5%。但是从长期来说,因为投资会产生竞争或是其他因素,你无法获得足够的回报去偿还自己的借贷。所以在这个长期趋势下,你就必须不断去创造出一种机会,使得投资更有回报,为的是把借贷还回去。我想这可能在长期反而会促生一种经济增长的动力,虽然最终这些机会变得越来越少,难以阻止经济增长率长期回落的趋势。

皮凯蒂: 很好的看法,是的。

张军:我的意思是说,r>g不一定表明经济不增长,因为资本要寻找更高的回报率,经济因此得以增长。

皮凯蒂: 没错,我同意。资本积累非常重要,r比g大当然很好。只是我们要找出方法和政策去帮助人们来获得资本积累的好处。唯一不好的一点是,如果资本过度集中,财富分配不均的持续时间将会过长。所以我所担心的唯一一件事情是,我们不想回到资本过于集中的状态,那种状态在第一次世界大战之前的几乎每一个社会时期我们都遇到过。你知道,有一个研究对我影响很大,那就是对于1870年到1914年之间的研究,这段时间我们有时称为第一次全球化的时代,这个时期也是殖民力量非常强大的时期。在同一时期,法国和英国都是非常不平等的国家,可以说是极度的不平等。法国和英国内部有大量的不平等,世界的其余地区当然也是,因为英国和法国是世界其余部分的大买家和财富拥有者。我想你们在中国肯定知道这些。研究这个时期非常有趣,因为同一时期也产生了大量的发明。在这个时间我们发明了汽车、电、广播、跨国投资等等,所以这种经济不是静止不变的。这些发明起码与Facebook和微软一样重要。

张军:是啊,正是这些发明使投资的回报大大提高了。

皮凯蒂: 正是这样啊。在发明与革新飞速增长的同时,不平等也是巨大的。在那个时期,那些国家里的精英分子,比如在我的国家法国,他们是有点拒绝平等的。他们不想接受社会变革、福利国家和累进税。而在二十世纪后期的那段时间,包括战争在内的暴力事件,比如在俄罗斯、中国和其他国家的共产主义革命,差不多是利用了社会精英,让他们投入了重要的社会改革。所以我想下一次我们应该表现得更好才对。我们应该意识到,虽然r大于g是有利的,资本积累是有利的,这些都很重要,但我们也需要有强大的和民主的财政制度及教育制度,这样可以确保每一个人都会因为r大于g和资本积累而受益。我非常喜欢资本。我希望每个人都拥有资本,因为它是有用的。而问题就是不平等和透明机制的缺失。这个问题就是我的书的结论,也就是我们需要更加透明的财产和收入分配的制度。西方拥有资本所得,中国也是,欧洲和美国都是。每个国家都需要更加透明的制度,这样不同的收入和财富阶层才都能从增长中获益。

张军:我注意到在你书里提到,斯堪的纳维亚国家的公平性比欧洲其他国家都要做得好。你认为他们能成为其他国家的榜样吗?

皮凯蒂: 我想我们要从每一个国家学习好的东西,而斯堪的纳维亚国家是一个非常有趣的模式。在欧洲一个有趣的现象是,税赋收入占GDP比例最高的国家往往也是最富裕的国家,比如丹麦和瑞典。你要知道它们GDP中的一半都是税赋收入,但它们很富有。而那些最穷的国家,比如保加利亚和罗马尼亚,它们的税赋收入非常少,GDP中只有20%是税赋收入。所以如果税赋收入足够低就可以让国家富裕,保加利亚和罗马尼亚应该比丹麦和瑞典更富裕。丹麦和瑞典的有趣之处在于,虽然税很高,但它们的产值很高,它们的竞争力很强,因为它们使用税赋收入去投资建设了非常好的公共服务、基础设施,以及教育和医疗等等。这是个非常有趣的例子。这是唯一的一个范例吗?这个范例会在未来成为世界的榜样吗?我不知道。瑞典和丹麦都是小国家,而我想今天的一个很大的挑战在于如何使大型政治共同体实现良好的治理和运作。欧盟是一个有着五亿人的大型社会,和中国相比它小一点,但比美国要大多了。当然,它的运作就不太好,所以我们要组织好大型政治共同体,这样它们可以用有效的方式管制金融资本主义。这种东西我们没办法从丹麦和瑞士那里学习到。我们必须要有新的政策,比如在欧洲层面和全世界层面更加透明的金融机制。所以很不幸,有一些新的挑战我们没法从斯堪的纳维亚国家那里照搬过来。当然,从它们那里能够学到的还是很多的。

张军:非常好的论点。谈到这,我突然觉得应该提一下卡尔·马克思了。你在上大学的时候读过他的书吗?

皮凯蒂: 在大学里读过一点点。但是后来我继续读了下去,虽然它有点难。要知道1848年的《共产党宣言》很容易读,而且语言很美,而《资本论》就很难读了。

张军:你读的是法语版本吗?

皮凯蒂: 是的,我读的是法语版的。我的德语不太好,我用德语阅读不大行。

张军:你和别人一起建立了巴黎经济学院。我很好奇,你怎么会干这个?你是怎么想的?这所学院会成为伦敦政经学院的竞争者吗?我是说你们建立它的目标是什么?

皮凯蒂: 这的确是一所新学校,不过它是建立在非常古老的法国制度的基础上。事实上,巴黎经济学院严格上来说是一所私立学校。这所学校的创立者来自法国一些古老的公立学校。这些学校没有太强的经济学基础和传统。它们的传统学科包括数学、哲学、历史和社会学。但是经济学在法国历史上不是一个非常重要的学科,在大学里也不是一个很有声望的学科。这是一件好事,因为这就使得经济学家必须保持谦卑,并且要能够使历史学家信服。我从麻省理工学院回到法国去参与创立巴黎经济学院的一个原因,就是想使政治经济学的研究更加具有跨学科性,也就是能够更多地与历史和社会学结缘。巴黎经济学院不是想要和伦敦政经学院去竞争。它是想要让法国的精英教育机构参与到经济学重大问题的研究中。因为对于外国学生,比如从中国和其他国家来的学生来说,说“我是从巴黎经济学院拿到硕士学位的”,比说从那些有着复杂法语名字的学校获得学位,听上去要好一些。所以这更多是一个商标性的名字,这个机构想使巴黎的机构在经济学方面更加为人所接受。现在我们在经济学上排名欧洲第一或第二,世界上排第七。所以要知道,我们干得还不错。

张军:学习和教学用的语言是法语吗?

皮凯蒂: 不是,是英语。

张军:很好、很好。最后,我忍不住还是想当面问你一下,你认为你会是第一个来自巴黎经济学院的最终能够得到诺贝尔奖的教授吗?

皮凯蒂: 我不知道。你知道,我很年轻,所以目前这不算一件很重要的事。而且我觉得对于我个人而言,我更多是把自己看作一个社会科学家,而不是一个经济学家。我认为,经济学和社会学以及历史之间的界限并不是非常分明的,起码它们不像经济学家假装的那样分明。我不太愿意使用经济科学(economic science)这个概念,我更喜欢社会科学和政治经济学。我想我们不应该那么标榜自己是经济学家。

张军:那我明白了。我记得二十多年以前,法国经济学家Maurice Allais(莫里斯·阿莱,已故的法国经济学家——张军注)获得过诺贝尔经济学奖。但是2014年法国人的确给了世界很大的惊喜和震撼,因为直到这以前,我们已经很久没听到诺贝尔奖里出现法国名字了。人们说2014年是诺贝尔奖的法国年,法国人还赢得了诺贝尔文学奖。我也私下听人们说,可以预期将来还会有一位法国的诺贝尔经济学奖的得主,而且他是来自巴黎经济学院,当然还会很年轻。所以,我也很希望这一点能早日成为现实。非常感谢你这么早过来与我对话。但是,结束之前,你的邀请方和出版人希望我能代他们向你再提几个简单的问题,也希望得到简单的回答。

皮凯蒂: 好的,我很高兴与你见面和对话,我们谈得很有趣。

张军:是的,的确很有趣,我很喜欢。那么接下来我要问的第一个问题是,你阅读的乐趣是什么?

皮凯蒂: 读书的乐趣是什么?我看了很多文学的书,因为我看到了文学的表达能力。它在某些方面比自然科学和经济学都更强大,特别是在有关一个国家的收入分配和不平等方面。小说家在小说里面对这些问题的看法表达得都很坚定有力。他们用自己的方式表达出了因果关系、社会的不平等和人们的活生生的生活,我觉得棒极了。

张军:下一个问题是,请你举出一两本对你的人生产生影响的书。任何种类的书都可以,经济学、社会人文或类似的都行。你能想出一两本吗?

皮凯蒂: 在《21世纪资本论》的书里,我谈了很多关于巴尔扎克和简·奥斯丁。巴尔扎克对我很重要。每个国家的文学都是我灵感的来源。

张军:那么你现在正在读什么书呢?

皮凯蒂: 我在读Carlos Fuentes(卡洛斯·富恩特斯)的一本书,他是个墨西哥作家,得了诺贝尔文学奖。我刚读完他的小说。那本书是关于今天的墨西哥的,里面谈了很多墨西哥的资本主义。不过这本书不是关于资本的,我的意思是,它是一本小说。但是它和墨西哥的很多政治辩论都能产生共鸣,很有趣。

张军:我没读过这本书,但我很想读一读。假想一下,如果卡尔·马克思坐在这里,你想对他说点什么吗?

皮凯蒂: 我不知道,我会很乐意听听他对我的书的看法,哈哈。

张军:如果中国读者想要更好地理解你的书,你有什么要建议的?

皮凯蒂: 我想,我的书可读性很强,也是一本很容易接近的关于金钱的历史书。这本书内容有点多,对此我很抱歉。这也是因为这本书想把超过三个世纪的经验放在一起分析。我想对中国读者来说,从今天的发达国家的历史当中一定能学到很多东西。在二十世纪,社会福利、资本主义和社会制度都是经历很多暴力而产生的,记住这一点很重要。所以结论就是,资本家和市场的力量是非常强大的。但我们也需要强大的公共机构去调控和整改这些力量。在收入方面我们需要更加透明化,我想中国会从所得税和统计数据的透明化中收获很多。中国社会可以通过更多更透明的收入和财富信息了解你们接下来该往哪里走。有了这些信息,社会中所有的人都将因此而受益。中国在2013年人口增长的下降可能比巴尔扎克时代要更加重要。如果我们没有做好对财产和财产税务的公平管理,那么从城市边缘来的那些没有财产的人和城市里有财产的人之间的不平等就将加大。你知道在上海和北京只凭个人收入买一套公寓是很难的,所以能找到一个有助于实现公平目标的税制系统是非常重要的,比如房地产税等等。我想这对中国来说也许是非常重要的一课吧。

张军:说得太好了。你马上要到隔壁发表演讲,时间也不早了,我们只能到此打住。我和你的会面这么短暂,但我们相处很愉快,交谈得非常好,很深入。再次谢谢你。