人民的福利,不仅取决于GDP总量,也取决于GDP在不同部门之间是如何分配的。

文丨奚锡灿 (复旦大学中国社会主义市场经济研究中心助理教授,经济学博士)

图片来源:视觉中国

去年以来,从产业界、学术界到政策界,一种说法越来越有市场:我国在前面十年出现了“过早去工业化”的现象,制造业占比下降太快,而服务业占比的上升太快。服务业生产率的提升普遍比制造部门慢,因此,如果我们要防止GDP增速的下滑,就需要稳住制造业在宏观经济中的占比。如果没有大量新的农民工进入制造部门(例如,因为农村老龄化和粮食安全等原因),这将意味着服务业的比重无法上升,而资源将向制造业相对倾斜。这种看法合理吗?这个问题并不容易回答。它的答案取决于,我们的政策目标是偏重于GDP数字,还是人民的幸福感和获得感。

制造与服务是“左脚的鞋”与“右脚的鞋”

首先要指出,服务业生产率的提升比工业部门慢,是一个相当可靠的事实。世界各大经济体都基本如此,我国也不例外。服务业作为一个整体,技术进步的规模效应相对较弱,生产率的提升确实比制造业慢。以二战后的美国为例,制造业劳动生产率的提升比服务业快了六倍以上。因此,如果我们的政策目标是某个版本的GDP增长速度——它取决于不同部门产品的相对价格,那么运用行政力量将资源从服务向制造业转移,确实有可能提高GDP增速。

然而,如果我们的政策目标是人民的幸福感和获得感,而非GDP数字,那么恰恰相反,资源反而应该流向技术进步慢的服务业。道理很简单,服务业和制造业的产品,是相互补充而非相互替代的关系。我们生产再多的钢铁、水泥、塑料等制造品,也没有办法取代一个个活生生的人所提供的医疗、教育、文化、金融等服务。技术进步慢的服务业产量是相对不足的,因此只有大量投入生产资源,才能追赶技术进步快的制造业产量。

打个不完全恰当的比方,制造业和服务业就好像是一个人两只脚上的鞋。一个双脚健全的人,既需要左边的鞋,又需要右边的鞋,两者数量要一致才行。如果他已经拥有了100只左边的鞋(生产率快速提高的制造业),但只有一只右边的鞋(生产率进步较慢的服务业),那么,他是应该添置更多左边的鞋,还是更多右边的鞋?答案是很明白的:100只左边的鞋配一只右边的鞋,效果仅仅等同于一双鞋,还不如2只左边的鞋配2只右边的鞋。

然而,只要选择了“合适”的计算方法,100只左边的鞋配1只右边的鞋,虽然不实用,也可能会产生很高的GDP。这个例子告诉我们,GDP数字和人民的福利之间,可以存在很大的距离。人民的福利,不但取决于GDP总量,也取决于GDP在不同部门之间是如何分配的。一个正常运作的经济体,各大部门之间都是相辅相成、相互补充的,共同组成了一个完整的“木桶”,以装载人民的福利这些“水”。在这种情况下,资源恰恰应该流向技术进步慢的部门。否则,这个部门就会变成“木桶”最短的那块板,成为人民幸福感提升的最大限制。

实际上,在一个价格机制正常运作的经济体里,资源在不同部门的再流动,会在价格机制的引导下自然发生。如果制造部门出现了快速的技术进步,由于制造和服务是互补的关系,制造品的大量增加会引发人民对服务品的更多需求——左边的鞋要配同样数量右边的鞋。由于服务品的技术进步慢,这就产生了供不应求,因此,服务品的价格将快速上升,吸引更多生产资源进入服务业。因此,我们得到了一个看似奇怪实则合理的结论:假设我们能通过各种政策,促进制造业的生产率进一步提高,这反而会吸引更多生产资源流向服务业。

我国并不存在所谓的“过早去工业化”

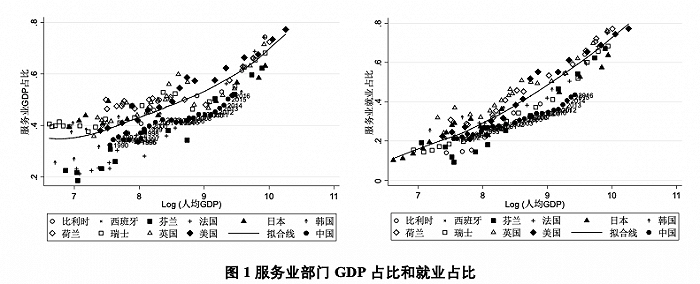

另一个相关联的、事实层面的问题是:我国存在“过早去工业化”的现象吗?数据显示,恰恰相反。正如图1所示,我国服务业在宏观经济中的比重,无论以就业还是GDP占比衡量,都比图中拟合线所代表的发达国家历史同期水平(以人均实际GDP衡量)低了十几个百分点。服务业发展不足,已经成为我国经济发展不平衡不充分的重要体现。

来源:钟粤俊、陆铭、奚锡灿(2020,管理世界)。根据ISIC划分三大产业,其中服务业是指除农业和工业以外的其他行业。人均GDP是按购买力平价的GDP比上总人口,统一换算成1990年的国际美元价格。

首先,服务业部门的劳动收入份额显著高于制造业部门。因此,服务业在宏观经济中的占比过低,是我国近十几年劳动收入份额(劳动收入占GDP的份额)偏低的重要原因:发达国家的劳动收入份额一般维持在60-70%之间,但我国的劳动收入份额近年来一直在40%左右徘徊。劳动收入份额过低,将导致收入分配状况的恶化,使收入分配更不平等。其次,与农产品和制造品相比,服务业的产品大部分不能储存和贸易,只能在本地生产本地消费。因此,我国服务业在宏观经济中的占比过低,也与我们内需不振、消费占比过低、对外贸依赖程度过高有紧密的联系,阻碍内循环和双循环战略的实施。此外,由于服务业相对更为清洁,每单位GDP的能源消耗和污染排放比制造部门更低,因此,服务业占比严重偏低,也将导致我国整体的能源消耗和污染排放偏高,成为我国实现“绿水青山”和“碳达峰”目标的拦路虎。

最后,服务业与人民群众的生活息息相关,直接影响人民群众的生活水平和幸福感。如果说工业部门可能出现重复投资、低水平重复竞争等与人民群众福利脱钩的现象,那么服务业产出的增加一般会有效提高人民的福利水平。当前人民群众最为关心和担忧的教育、医疗、养老等问题,都属于服务业范畴。而这几个问题的根本症结,也在于相关行业所提供的产品,无论在质上还是量上,都与人民群众的迫切需求有很大差距。这些现象严重制约了人民群众的福利和幸福感的提升。

服务业发展不足有制度和政策因素

我国服务业占宏观经济比重过低,是一个自然形成的现象吗?如果是这样,那么我们强行提高服务业的占比,可能会适得其反,反而对人民的福利造成伤害。但事实并非如此。我国现阶段服务业发展不足,背后有一系列的制度和政策因素。

首先是我国的户籍和城市化政策。近十几年来,虽然我国的城市化水平不断提高,但我国的户籍和城市化政策,却把人口引导到密度更低的农村、小城市和大城市的边缘地区。

与农业和制造业相比,绝大部分服务行业的产品很难贸易,依赖于企业与消费者之间的近距离互动。这意味着相对于农业和制造业,人口密度在服务业中将发挥更大作用。因此,这些将人口引导到低密度地区的政策,会抑制服务业的发展,降低服务业在宏观经济中的比重。根据我和钟粤俊、陆铭的研究(2020,管理世界),这些政策使我国服务业在宏观经济的占比下降了3-5个百分点。

其次是服务部门过多的监管和准入限制。我国在改革开放的伟大历程中所收获的最重要经验,是减少不必要的管制和干预,发挥市场配置资源的基础性作用,能最大限度激活全社会的创造活力和生产积极性。“毕竟有收还有放,放宽些子又何妨?”但这个宝贵智慧,在教育、医疗、金融等重要服务行业,并未得到普遍应用。与制造业相比,我国许多关键服务行业,比如教育、医疗和金融等,存在更严重的准入限制和监管,限制了生产资源的流入。对文化产业和新兴服务业,监管部门也施加了过多干预和监管。这些干预和监管经常以一刀切和运动式执法的形式出现,干扰了相关企业的正常生产运营计划,挫伤了企业的生产积极性。

最后是地方政府对实物投资和制造业的政策偏好。长期以来,出于对本地区GDP和税收的追求,地方政府在制定和实施区域经济政策时,存在对实物投资和制造业的过度偏好。在投资的结构中,地方政府重视和鼓励实物投资,但对教育、健康、文化等人力资本的公共投入则往往严重不足,而后面这些都属于服务业的范畴。另一方面,相比较于服务业企业,制造业企业规模较大而资本密度较高,更容易产生税收,也更容易推动地区GDP的短期增长,因此更容易成为地方政府追逐的对象。例如,作为地方引资政策的重要抓手,在城市建设用地的分配中,地方政府往往通过改变相对供给,压低了工业用地价格,而抬高了商住用地价格,使得二者的差距在有些地区能达到数倍乃至十倍。这种变相补贴制造企业的政策,使得经济资源向制造部门过度倾向。

在一个健康的经济体里,服务与制造相辅相成,不可偏废。这带来了一个违反直觉的结论:制造技术越发展,技术进步越快,生产资源(例如劳动力)反而会流向技术进步慢的服务业。这个结论之所以难以理解,也许是因为它完美体现了《道德经》里的哲理:“天之道,损有余而补不足”。从事实层面看,我国目前不存在“过早去工业化”问题;恰恰相反,我国经济结构的短板在于服务业。而这块短板之后所以短,是因为一系列扭曲了资源配置的制度和政策。

文章来源 | 界面时评