2025年7月7日,CCES Workshop: Economic history and development-Insights from China and beyond在复旦大学经济学院714会议室举办。本次研讨会由复旦大学中国社会主义市场经济研究中心主办,与会者围绕经济史和区域发展等相关议题展开深度讨论。

讲座由复旦大学经济学院刘宇副教授主持,他对Nancy Qian教授的到来表示欢迎,并介绍了教授在发展经济学和政治经济学领域杰出的学术贡献。

西北大学经济学Nancy Qian教授分享的题目为“Fueling Nuclear Energy Regulations: Evidence from the Chernobyl Accident”。文章以 1986 年切尔诺贝利事故为切口,审视政治经济力量如何长期塑造全球核电投资。作者整合了全球核电进度、美国国会议员投票与政治献金、英国议会发言及媒体广告收入等微观数据。文章有三点发现:首先,事故为化石燃料企业打开“窗口期”,政治献金激增并助推反核立法;其次,依赖化石能源广告的媒体显著放大反核论调,影响公众认知与政策走向;最后,新核电受阻迫使旧反应堆延寿运行,安全风险上升,社会福利增量有限。结果揭示,核能这一低碳选项因利益集团游说被边缘化,延缓了能源转型。该研究呼吁制定未来能源战略需超越恐慌叙事与利益束缚,回归基于证据的理性决策。

复旦大学中国社会主义市场经济研究中心章元教授分享的题目为“Cotton Cultivation and China's Great Famine under Central Planning”。棉花种植地区发生饥荒在人类历史上并不罕见,在世界范围内都发生过,如印度、埃及和巴西等地。其主要原因是棉花是一种与粮食作物相竞争的经济作物。然而,现有的关于饥荒成因的研究大多忽视了棉花种植和粮食分配制度的共同作用。研究团队利用中国 20 世纪 50 至 60 年代期间的县级面板数据,采用双重差分方法,对比了大跃进前后棉花种植县与非棉花种植县的生育率变化。研究发现,在大跃进期间,棉花种植县的生育率下降幅度更大。这一差异主要源于中央计划体制下棉花种植县粮食销售的显著减少。档案证据显示,这一减少是由于国有粮食分配体系的运作受阻,未能确保棉农获得足够的粮食供应。这项研究揭示了集中化农业规划及其运行失调如何对不同农业生产结构的地区产生不均衡且灾难性的人口后果。

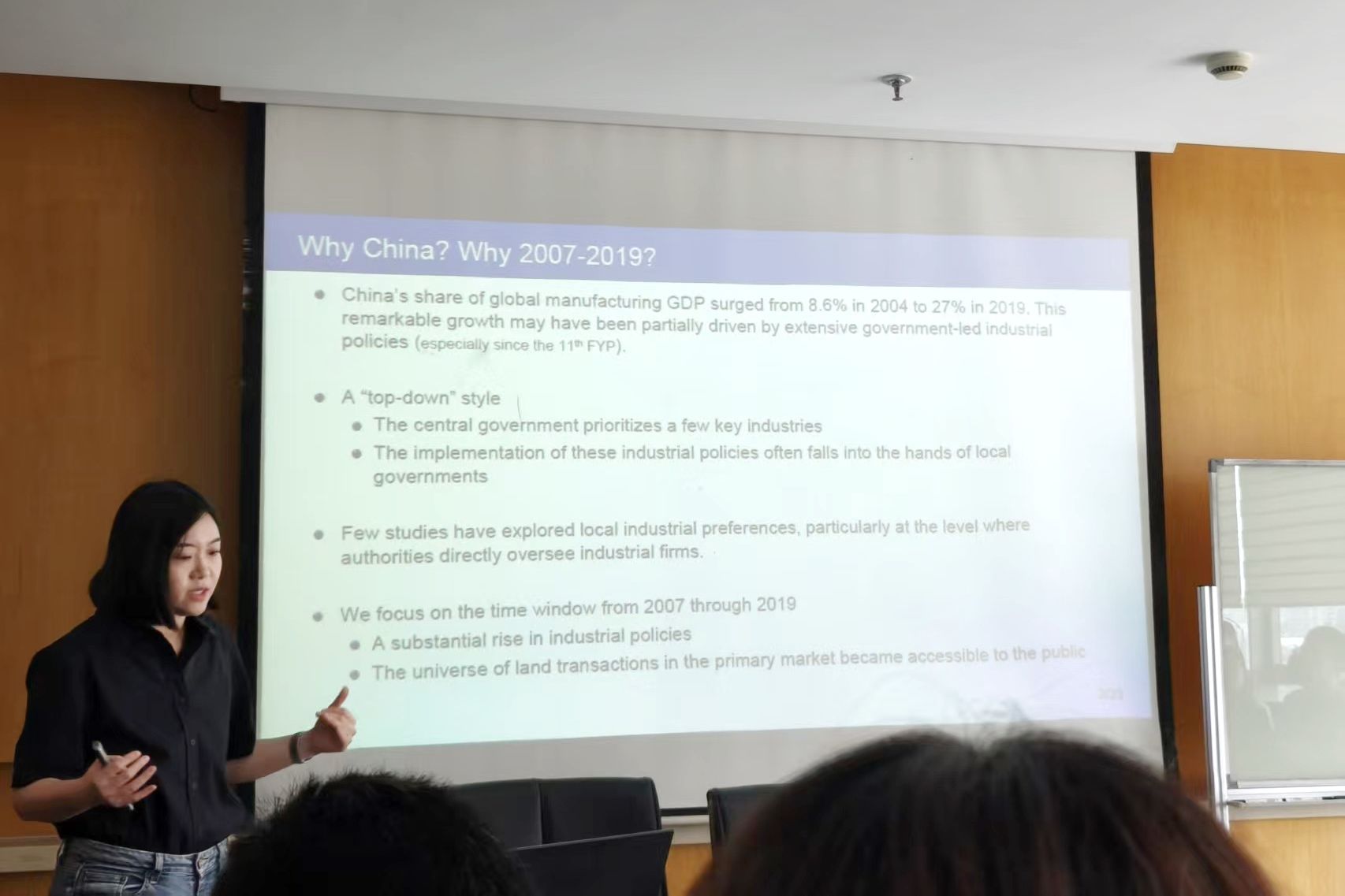

复旦大学中国社会主义市场经济研究中心王之副教授的论文“Industrial Preferences of Local Governments: Evidence from Industrial Land Transactions in China”聚焦于中国快速工业化背景下,地方政府如何借助工业用地这一关键要素“选育”产业。文章基于2007至2019 年全国工业用地成交记录等数据和边界断点回归方法,发现县级政府在以低价供地时明显偏向本地优势产业。具体而言,某行业在当地就业占比每提高 1 个标准差,该行业拿地价格相对于基准价的折扣平均增加约 17%,且在潜在集聚外部性更大的行业中尤为突出。虽然地方政府整体上会遵循上级产业政策,但当上级重点与本地比较优势不符时,这种一致性明显减弱。研究进一步指出,受扶持行业的遴选多由“自下而上”机制驱动:地方政府凭借信息优势,更倾向挑选与自身产业禀赋相契合、且最具增长潜力的行业。王老师的研究告诉我们地方虽渴望复制“硅谷式”前沿集群,却终究受制于本地产业基础;未来可进一步探讨减税、低息信贷等政策工具与土地供给的协同效应,以全面评估地方产业扶持行为。

复旦大学经济学院左雪静副教授的论文“Roots of Bias, Seeds of Change: Can Social Environment Undo Childhood Prejudice”聚焦童年阶段族群偏见的生成与纠偏。研究团队在云南永宁镇5所小学对784名汉、摩梭、彝族学生进行田野实验,并利用班级层面随机形成的民群构成进行因果识别。主要发现分为偏见的生成和缓解两部分。就偏见的生成而言,所有孩子都存在显著的“亲内疏外”,而在成年人中长期受污名的彝族学生得到的偏见最多。此外,单纯的家庭经济地位差异无法解释这种偏见,但母亲受教育水平较高能显著减弱偏见;就偏见的缓解而言,“接触假说”表现出异质性——班级里只要有彝族同学,就能降低学生对彝族的偏见。但这一效果仅体现在女生身上。此外,班级接触到越多汉族同学,越能减少学生对汉族的偏见。左老师通过田野实验告诉我们:小学阶段的社会环境既是偏见扎根的土壤,也是干预的窗口。通过促进不同民族共班与提高家长教育水平,可为多民族地区播下社会融合的种子。

复旦大学经济学院刘宇副教授分享的题目为“For All the Tea in China: Forced Openness and Economic Development after the Opium War”。该研究深入探讨了19世纪自由贸易对经济发展这一重要且富有争议的议题。作者以鸦片战争为切入点,考察了中国被迫开放后茶叶贸易对经济发展产生的影响。研究发现这种被迫的贸易自由化显著促进了中国适宜种茶地区的经济增长,并纠正了茶叶种植资源的错配问题。颇具反讽意味的是茶叶象征和谐与和平,却意外地间接促成了战争,并由此开启了中国参与19世纪全球化的自由贸易进程。刘老师的研究为现有关于自由贸易影响的文献提供了新的证据,更丰富了我们理解中国近代历史的维度。

复旦大学中国社会主义市场经济研究中心陈钊教授等教师和学生参加了此次活动,现场气氛热烈。

撰稿 | 钟岳霖