如果在复旦经济学院院长办公室找不到张军,也许应该去咖啡吧碰碰运气。

我和张军的采访原本约在院长办公室,但他带我去的是经济学院的咖啡吧。这个咖啡吧占据了2楼的大部分开放空间,实木桌子边上是一排排摆满经济、人文类书籍的书架,馥郁的咖啡香加上淡淡的书香,很适合人放空自己。

往里走还有一个小房间,空间不大,刚好放下一张长条实木桌子和一排书架。“怎么样,还不错吧?”张军后背靠在垫子上,整个人窝在椅子里,看得出他对这个咖啡吧非常满意。他说,有时候自己一天要见十几拨人,他就坐在这个位子上,看着一拨人进来,一拨人出去。

这间咖啡吧的设立与张军有着直接的关系。经济学院本来没有咖啡吧,老师们平时都关在自己的办公室里,吃饭就去食堂,缺乏可以交流的公共空间。“能不能建个咖啡吧?”经济学院的一位校友听说张军的这个想法后,当即表示可以向经济学院捐赠咖啡吧,这位校友在上海已经开了至少两家咖啡店。巧合的是,还有一位经济学院校友表示,可以向学院捐赠一座花园和喷泉,改善学院周边的环境,并聘请加拿大设计师操刀设计整个花园。

有人愿意为学院建咖啡吧、喷泉、花园,对学院和师生而言,肯定是件好事,但真要做起来却没那么容易。单说咖啡吧,电路、管线、上下水怎么走?这些事情不仅和学校有关,甚至和政府有关;咖啡吧不能对外经营,只对师生开放,怎么和学校财务对接?师生的一卡通如何能在咖啡吧使用?实物捐赠,没有相应的制度可循怎么办?按照既有规定,总金额50万元以上的项目需要招投标,如果招投标,捐赠方不认同又怎么办?

“我当时刚走上院长岗位,不了解学校这些制度和流程,只有一腔热情,却不知道深浅。”张军这样评价自己。他没想到,一个小小的咖啡吧,涉及到学校这么多部门。基建处、资产处、财务处、外联处……张军带着他的团队跑了个遍。不过,现在回头来看,他认为这不是坏事。“我需要熟悉这些部门的领导。事实上,我们现在成为了不错的朋友。”

花园和喷泉的捐赠项目要落地也很麻烦。因为实物捐赠没设招投标,方案在校长办公会上直接被否了。张军现在还记得,得知这个消息时他正在去北京的高铁上。“一听这个,我就急了,怎么对得起校友?”回上海后,张军赶紧去找校长,详细解释了原委。“校长英明。”张军说,经过校长提议的一番再审之后,最终挽救了这个项目。

这还只是开始,工程队施工后又发现地下埋有管网,动不得,也无法知道谁有权能移动它们。权衡再三,张军决定更改喷泉的设计方案,缩小喷泉面积,在管网上方栽种植物。

“这个过程中有很多有趣的事情。”回忆那段经历,张军边说边笑,“如果没有满腔热血,没有坚持,这些事都做不了,也不想做。”

这样的张军和我印象中的他很不一样。张军是当今中国非常有影响力的经济学家,在某个网站对中国经济学人不同阶段的分类中,他被分在“第三代”,与林毅夫、周其仁、张维迎等划入一拨。

以前我采访张军时,谈的通常是改革、自贸区、经济转型和增长,但现在我的一杯拿铁快喝完了,话题却还在喷泉、花园和咖啡吧上。

张军的家人、朋友、同事都注意到了这种转变。他的好朋友、东方卫视著名主持人叶蓉在一次公开的论坛上说他变了很多,以前内敛,不太张扬,现在性格更加阳光,话也多了起来。张军的同事私下和张军太太说,以前张军有些清高,不愿意和人交谈,现在进进出出都会和人点头打招呼了。“其实我不是傲,只是对学术研究之外的这些为人处事的东西不太注意罢了。”张军这样辩解。

张军从小就是好学生,考上复旦大学后也一路顺遂,尽管1985年才本科毕业,但到上世纪80年代末,他已经在国内中青年学术圈中占有一席之地,并在上世纪90年代迅速崛起。少年得志的人,通常不太注意人际关系,但现在,张军在这方面似乎游刃有余。

“一场大病,是改变生活方式和人生态度的一个触发点。”张军的手指不自觉地敲击着桌子。他说的这场病指的是2009年他突患的急性淋巴细胞白血病,之后他接受了弟弟的骨髓移植手术,现已完全康复。

“我开玩笑说,是不是因为我现在的细胞是我弟弟的,我的血型也从A型变成了他的AB型,我弟弟的性格比较开放、活泼。”

细胞改变性格还有待科学进一步论证,张军也不认为观念的改变是从医院里开始,但他承认,“健康危机毫无疑问会冲击原有的生活观和世界观,当决定放慢前进速度时,你才发现会有比之前更多的时间去反思过去。过去哪有反思自己的机会呢?”

回想以前的生活,张军感觉像是在参加锦标赛,唯有到达终点才有意义,拿下冠军才有价值,但他现在发现,“目标对我来说不重要了,每一步都对我有意义。”

我注意到在张军回复的电子邮件的签名档里有这么一句话:there is no way to happiness, happiness is the way。“过去总是认为彼岸才有幸福,一定要到了彼岸才能获得幸福,现在知道幸福是没有彼岸的,幸福在通往彼岸的路上。”在采访中,张军这样解释了他对这句英文的理解。

在出院康复期间,张军重拾了荒废了40年的素描。之前忙碌的工作让他差点忘了,自己在小学和中学时期喜欢画画。在他2015年出版的《被误读的中国经济》一书中,作者简介一栏中有这样长长的一段话:“喜爱强调形式美的西方绘画和建筑艺术。对书法(左右笔)和珠算有一定的训练。大学时期就格外关注自然科学家的工作和个人佚事。喜欢欣赏摄影、雕塑、建筑作品和古典音乐。中学期间吹过笛子,动手做过雕塑,刻制过机械模型。对旅游和户外运动兴趣大增。爱修建草坪和花园,更爱家庭。”

“虽然我的体力不如从前,但我现在追求的状态是要做到‘心不累’。”张军说,心累来自于持续的压力,要做到内心平衡,需要努力做到无视压力,抛弃烦心事,着眼大处,尽量规避过于追求细节。

这样的心态直接影响到他看问题的角度和学术研究。在康复期间,受他的好友张力奋之邀,张军为FT中文网开了一个专栏,定期写一些关于中国经济的文章。他还应邀为Project

Syndicate写英文专栏。有不少人跟他反映,他病了以后写的文章和以前的不太一样了,站的更高了。“他们说我以前的文章势不够,现在有势了。”

改变也体现在行政工作中,以前张军不能容忍的琐碎杂事和看不惯的人和事,现在能包容了。“要始终提醒自己,工作中必须要看到每个人的长处,从大处着眼,这样才能共同推动学院工作的发展。”

几年前,解放日报·上观新闻曾经对他做过一次专访,当时他提到,如果有时光机,他愿意回到2009年之前。但这次,当我让他给2015年以后的生活打分时,他亮出了一个高分:9分。这个分数甚至超过了他对之前生活的打分。

张军就读复旦大学本科时旧照

张军在复旦大学读书期间与老师尹伯成合影

1990年张军在伦敦经济学院国际暑期学院学习

张军家中挂着的他为太太画的素描像

谈当院长的“小目标”:“经济学院要实现无痛的转型”

上观新闻:既然生过一场大病,为什么还要接手院长这个职务?现在的工作强度对身体有影响吗?

张军:我在2009年住院,做了骨髓移植,现在已经治愈。不过那时候我接受组织上的这个任命还是挺有勇气的。那么多人提醒我做了院长会对身体有什么什么的影响,现在看来还好,我能把握得当。工作强度虽然增加了,但工作的性质改变了。

我现在每天都在我的时间组合中寻找平衡,除了行政工作,我还要指导硕士生和博士生的研究,也有合作中的研究,还要听讲座,出席国际国内的一些重要会议,我需要在各种类型的工作组合中寻找平衡,这样才能做到“忙得不亦乐乎”。用数学上最优化原理的语言,过去我只做研究,那时候的最优解是个“角落解”,现在我的最优解是个“角内解”,哈哈哈。

上观新闻:您担任经济学院院长后,经济学院很多新动作,包括校友捐款、成立全球校友会等,为什么会把校友作为学院建设的一个抓手?

张军:你知道,国内的老牌经济学院有一个共同的问题,负担重,人员老化,体制落后,国际化步子慢,虽然还是可以吃老本很多年,但已经无法面对新兴学院和国际对手的竞争。从财务上说,一个学院如果今天还主要依赖学校下拨的基本运行和发展经费,那发展速度就会受到制约。

比照与一流大学和学科的差距,我们要发展、要转型的东西太多了,人才结构要更新,培养研究生的方式要改变、科研的质量和水平要提升,硬件和软件的基础设施要现代化,国际化水平要提高,甚至行政后勤要做到有效率,能用双语工作。这些都需要很大的投入才行。

我也很清楚一个学院在现有的体制下能做什么。我们不能推倒重来吧?只能在增量中发展,通过增量的扩大来逐步优化结构和实现向更高阶段的发展。所以,我认定经济学院要实现无痛的转型,需要寻找到一个突破口,能否更多依赖社会资源这一增量来发展自己?这是我一开始就想到的问题,就是能否要盘活经济学院可能是最重要的外部资产?什么是我们的外部资源?除了从政府支持的项目中获得支持,可能最大的外部资源就是我们的校友资源。

我首先要知道我们到底有多少校友,但是没有一个很好的数据库,也没人说得清。所以我上任后成立的第一个行政办公室就是校友服务中心,这个中心做的第一件事就是建立校友数据库。有意思的是,后来我们是在校友的技术支持之下建了这个数据库。统计发现,学院在册的校友,超过4万6千人。

我跟学院班子商量,我们一定要成立自己的校友会,而且我的口气还很大,要成立复旦大学经济学院全球校友会。这个想法得到了党政班子的支持,也得到学校的首肯。在2015年10月我们举行的庆祝复旦大学经济学院建院30周年的大会之后,宣布成立了全球校友会。我们邀请了校友、著名经济学家吴敬琏和泛海集团董事长卢志强担任名誉会长。另外两位杰出校友担任联席执行会长。

我们还组建了全球校友会下的地方校友联络处。在经济学院全球校友会地方联络处首批授牌仪式上,蒋昌建先生来主持,我记得他说:“大家可不要把地方联络处看低了,这都是了不得的地方,第一个纽约,第二个香港,第三个法兰克福,第四个北京,第五个深圳。”从2015年到现在,我们已经成立了28个联络处,接下来厦门、天津、合肥、重庆也要挂牌了。

上观新闻:2015年泛海控股集团向经济学院捐赠1.5亿元也是出于校友情谊?

张军:对,我发现只要有一个很好的想法,校友们非常愿意支持。

我上任后第一次向校长汇报工作就提出经济学院需要一栋新的大楼,也想配合上海国际金融中心建设的目标,建一个高端的国际金融学院。我还表达了寻求卢志强校友支持的想法,他是复旦大学的校董。校长很支持我,记得是2015年的3月,有一天晚上我正在操场上走路,在北京出席两会的校长给我打电话,要我后天飞北京一起拜访卢志强,并要我写一个基本方案。

我写了1页多纸的提纲,列了大概9条想法。一是要成立复旦泛海国际金融学院,金融学科是经济学院的强项,为了更好的培养金融人才,服务国际金融中心建设,应该成立一个国际金融学院。第二,想新建一栋经济学院大楼。第三,要成立经济学院院董会、国际咨询委员会。第四,要设立经济学院的发展基金,等等。

上观新闻:我记得您在发表“就职演说”时就说过,希望老楼边上能有一栋新楼,用空中长廊连起来,现场还响起了笑声和掌声。

张军:现在想想有点后怕,我只是一时冲动,那时候没有跟人探讨过可行性,还没有来得及向学校领导汇报过,也根本不知道学校有没有可二次开发的地块,简直就是痴人说梦啊。

上观新闻:那怎么就脱口而出了?

张军:也许是羡慕嫉妒恨吧。我去过很多兄弟学院,我很注重那里的硬件怎么样。发现有些学院硬件相当好,近乎一流,还有的在别处建了分院。硬件既是发展的结果,也对进一步的发展至关重要。别的不谈,你去看看浦东的中欧国际商学院,一流的校园和硬件设施,这不重要吗?建新楼是我的一个梦想,那时候王健林还没说“小目标”呢,哈哈。

后来我想,既然这话已经说出去了,我就把这点写进了方案中。卢志强对建校友会、设立基金、建楼的想法都表示支持。卢志强说:“你算算建楼要多大面积,匡算一下需要多少钱,我来出钱。”就这样,2015年5月份泛海控股集团向复旦大学捐资1.5亿元人民币,用于经济学院新大楼的建设以及国际金融学院的组建。

整个大楼项目的立项得到了我们学校书记校长的大力支持。在北京,校长亲自站台,我极为感动。再后来,当时的朱之文书记亲自带领分管基建的副校长等来经济学院调研,我陪他登上现在经济学院的8楼,考察可能的建设地块。现在项目进展顺利,卢志强邀请了国际上7家设计事务所参与竞标,最后纽约的一家方案得到了认可。

整个2015年,除了卢志强的巨额捐赠之外,还有前面提到的校友捐赠了咖啡吧、花园、喷泉,另外还有两位校友分别捐赠了2000万元和1000万元,扩大了我们发展基金的盘子。有了这些捐赠,我们不仅营造和改善了内部的小环境,而且也才能有实力在这两年加快引进高端人才和推进我们的补短板建设。

上观新闻:经济学院的校友60%以上的在金融行业工作,是不是你们学院的校友是复旦校友队伍中资金最雄厚的一群人?

张军:对,我们的绝大多数校友应该是刚刚改革开放以后毕业的学生,现在金融界比较活跃的,正好就是这拨人。

从全国来讲,据统计各金融机构首席经济学家中我们经济学院培养的数量最多。另外,前IMF副总裁朱民先生和前亚洲开发银行首席经济学家魏尚进教授都是我们经济学院毕业的。在我们2015年举行的首届复旦首席经济学院论坛上,吴敬琏先生在演讲时也说过:“我也是首席经济学家”,因为他曾经做过中金的首席经济学家。

这两年,我们的全球校友会推出的复旦首席经济学家论坛和经济学院全球校友会的年会,在学界和业界的影响力越来越大,两个活动都由我们的校友们冠名赞助支持。

上观新闻:现在教职员工的收入是不是也增加了?

张军:我一再说,对学院来说,最重要的任务是培养学生。我们需要有一大批杰出的经济学家和出色的教师,具备具有吸引力的教学与研究环境,这样才能吸引到优秀的学生报考经济学院。这几个方面我们都在加大投入力度。尤其是,结合泛海国际金融学院的建设,从2015年到现在,我们要结合学科建设大力提升海外优秀人才引进的力度。

在人才引进方面,我提出两条腿走路,健全“一级市场”和“二级市场”高端人才的引进机制。“一级市场”是指刚刚出炉的博士生首次进入的劳动力市场。我们每年1月到美国的经济学会年会去招人。比如,今年1月份,我们收到了300多份申请,挑选了80多人到芝加哥面试,最后招入8人,平均年薪在40万元以上。

我说的“二级市场”是指那些已经在其他大学或研究机构就职的杰出人才。根据学科发展的需求,我们每年也会瞄准一些在科研和成果上非常突出的学者,他们可以是教授或副教授,这部分人的年薪一般在60万元-100万元,个别情况下也可以更高。

当然,我们现有的教师队伍包括行政后勤人员,也要根据绩效和学院事业的发展深度不断改善收入水平和福利待遇。我现在深深体会到国外大学的校长或院长为什么要把筹款当作第一要务了。我就任院长后不久,有一次我在班子会上讲,我期望两年后学院的总收入能突破1个亿,那样的话,说明我们在教学、人才培养、科研、人才引进、国际化乃至行政后勤等各项事业上的投入力度已大幅度提升。

现在我很欣慰,我们在各项工作的投入都大幅度增长,尤其是用于学生培养、科研激励和人才引进等方面。另外,我也给我们班子加压,承诺教职员工的收入每年都能有明显增长。到目前为止,这两个目标都实现了,说明我们班子很努力,算是实现了个“小目标”。

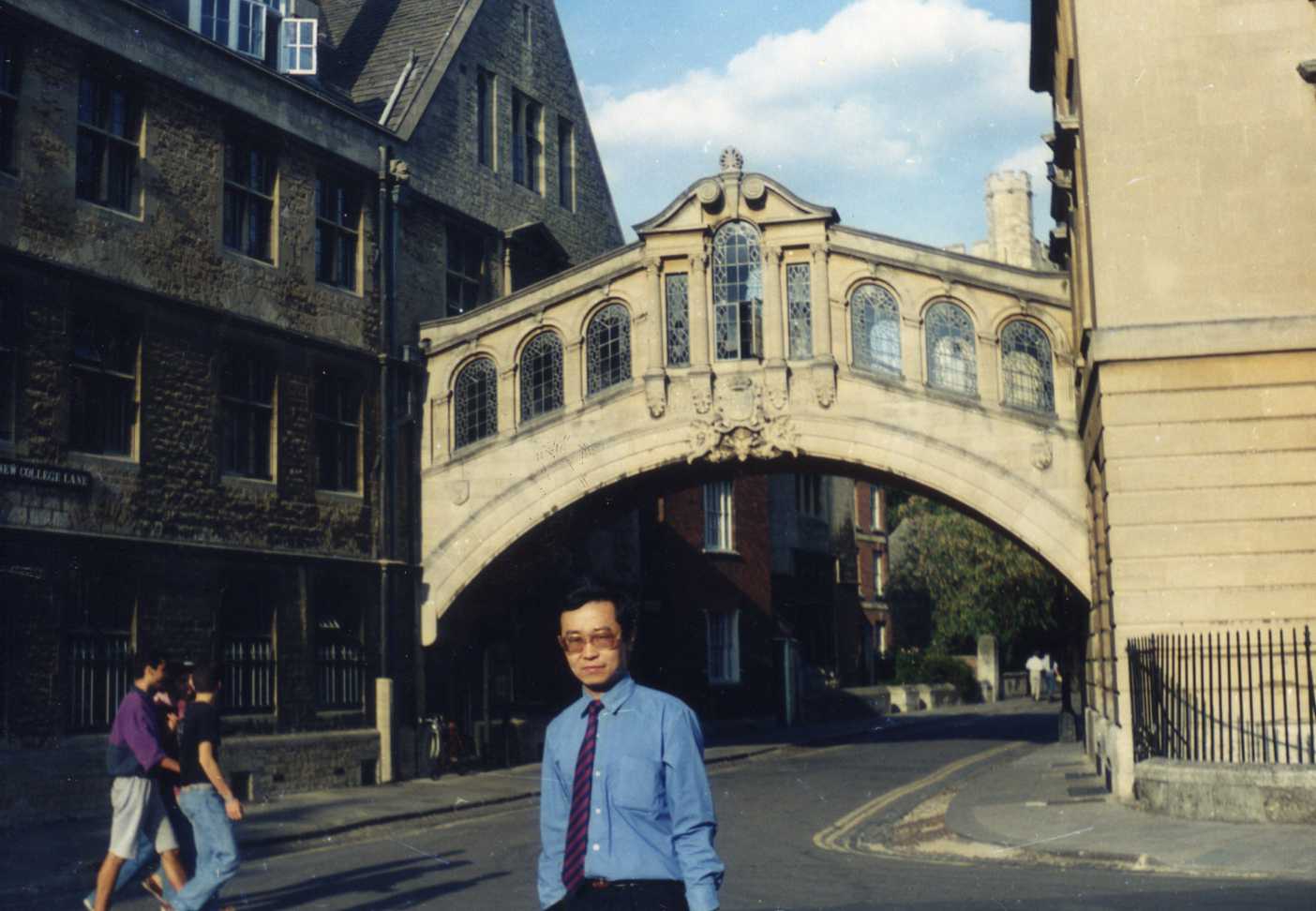

张军在海外求学时照片

张军在海外求学时照片

谈个人转变:“如果和社会格格不入,怎么去改善这个社会?”

上观新闻:您花大量时间在学院工作上,会影响个人研究吗?

张军:那肯定影响。但你得承认,这也同样是很重要、很有意义的工作。而且既然做了这样一件事,就要坚定信念,主动把工作做好。

对我个人来说,学术固然很重要,但到了我这个年龄,学术也不再意味着就考虑如何发表论文,还应该更多去做一些更深层次问题的思考。

我很清楚,学术对我来讲,已经不完全是用发表论文多少来衡量的了。过去我有发论文的目标,做的是碎片化的具体研究,现在没有发论文的压力,也到了要超越碎片化研究的阶段。做行政以后,影响的是我以前做碎片化研究的时间,不影响我思考和研究更深层次的大问题的兴趣和热情。

上观新闻:什么大问题?

张军:说大问题也许会产生歧义,它是相对于细小问题而言的。比如说,以前做宏观经济研究,研究全要素生产率、经济增长、劳动力市场的变化、利率、汇率等这些非常具体的方面。现在我更希望站得有高度,思考这些东西之间的关联。我现在更习惯于用这些关联来考虑一些现象背后的机制。

比如,现在很多人、甚至普通人都相信我们国家的经济这些年受到了资金脱实向虚的困扰。但我认为这样的看法还只是看到了更浅表的东西。如果可以站得再高一些,你会去思考虚实的划分在概念上真有意义吗?如果没有意义,你看到的脱实向虚现象说不定是生产率增长源泉发生微妙变化的结果呢,只是我们可能还没有充分理解这个变化而已。以前不太会想这些更有趣的问题,但现在会想。

以前我做局部化的碎片化研究时,跟大多数人一样,各个板块之间有一堵无形的墙,挡住了你的视野,而你也不在意,因为这并不妨碍你写出可以发表的论文。你如果能站得更高一些,越过了这些墙,你看到的就可能是不一样的东西。过去看不到的关系,现在说不定就被发现了,这对我们理解现实的经济更有帮助。

上观新闻:您长期研究经济,现在算是真的投入到火热的经济生活中,有什么感觉?

张军:这个倒蛮有意思,一个做经济研究的人通常不太做经营,往往对具体操作不屑一顾,好像对实务性的操作也没有太大兴趣,也不见得有这个能力。

行政管理里面包含了两个层面,一是有理性的一面,你应该识别规律,遵循规律。但另一方面跟理性没关,更多是情感层面的,是人际关系,需要协调各种关系,这时候就需要一定的技巧来应对。

在大学里,教授来做院长不容易,尤其是当你真想做点追赶的事情时。我每天都会遇到新问题,有时候也觉得事情怎么可以没完没了。好在学校的大领导和很多部门的领导对我还是很支持的。我记得为了花园捐赠项目一事去找学校基建处的处长沟通,处长说我还从来没有在办公室接待过一个院长。出于这种感受,彼此理解和尊重,他们也会支持我的工作。

知识分子通常比较清高,但是做院长,有时候就不要把自己当成院长和知名学者。所以到目前为止,好像我要做的事情都做成了,虽然也都不是一蹴而就。

所谓清高的知识分子,有时候也是可悲的。如果和社会格格不入,怎么去改善这个社会?还是要和这个社会紧密联系。当初学校没有实物捐赠的成文规定,但有了我们的案例,学校方面以后有类似实物捐赠的,都可参照经济学院这套模式走,这就是改善啊。

我研究中国经济改革这么多年,大概知道中国做对了什么。有的时候没有制度,那就做事在先,回头再去建立规范的制度;有的时候制度存在很久了,但这个制度让你想干的事成不了,你无法接受,但是只要你觉得这个事情对发展大计重要,你就要想办法去突破,最终能推动发展,也推动制度的改变。我们过去这样的改革者太多了,没有他们,中国不可能走到今天的发展水平。我自知自己不是改革者,也没有这个能力,但我坚持不懈啊,我认准对学校、学院发展是有利的事情,就坚持,最终或许能办成。

复旦大学经济学院咖啡吧

复旦大学经济学院喷泉

复旦大学经济学院花园

谈经济学家与政府关系:“很多受过很好训练的经济学家已经撕破了这张皮”

上观新闻:你们这批上世纪80年代涌现出的经济学家和政府的关系比较密切,您也多次参与上海和全国的一些决策咨询活动,还应邀出席过李克强总理主持的经济形势座谈会。您最早是从什么时候开始的?

张军:第一次见的市领导是汪道涵,那时候我刚刚研究生毕业。他喜欢读书,有一次读了好几本经济学的书之后,他想找几个年轻人聊一聊,就把我也叫去了。我记得他当时的办公室在外滩市政府,现在的浦发银行,一楼的一个角落里,他穿着一双布鞋,看起来非常随意。我们交流读书心得,谈论对经济改革的理解,想到什么聊什么,氛围非常好。我是参与者中最年轻的学者。

后来徐匡迪任上海市市长时,我除了在决策咨询会议见到他之外,每年小年夜他都邀请我们去市政府吃饭聊天,持续了多年。十多个人围坐着吃饭聊天,也非常轻松。

再后来,我受聘担任上海市委决策咨询委员会的委员,韩正书记亲自为我们颁发证书。我还是民进中央的特邀咨询研究员,严隽琪主席为我颁发了聘书。另外,我还与国务院参事室保持着密切的关系。

上观新闻:回想上世纪80年代时,经济学家为政府出谋划策的参与性很强,但现在经济学家的影响力似乎没有那么大了?

张军:你说的是对政府或在社会上的影响力吧?上世纪80年代的经济学家,无论是知识结构,还是分析能力,和今天的年轻经济学家肯定不能比。在上世纪80年代活跃的经济学家参与的并不是决策,更不是经济的操盘手,而更多地是引领思想。从这个意义上讲,尽管在那时候很多人在思想界很活跃,但跟当时的经济治理之间,还是隔了一张皮。

到90年代情况开始发生变化了。相当一批在80年代思想非常活跃的经济学家已经撕破了这张皮,直接参与到经济的运行中了。比如央行、证监会、外管局的领导都是曾经的经济学家,周小川、楼继伟、郭树清、易纲、方星海都是经济学家。

除了这批做了领导的经济学家,我们毕竟还有学院派的经济学家,这是绝大多数。现在学院派的经济学家中,年轻人越来越多,这些人在大学里教书做研究,跟政府本身还是保持一定的距离。现在越来越明显的趋势是,这个年轻队伍的主要任务是做更纯粹的经济研究和发表高质量的研究论文。

我们不能急功近利,这些学院派的年轻学者正是中国经济学领域的中坚力量,即使眼下好像跟我们的政策或决策离开得比较远。好在我们还有一部分经济学家已经转向了政策研究和咨政服务,这拨人一部分来自学院派的资深经济学家的队伍,一部分本来就在智库型机构,比如社科院或党校等。

从前笼统地说就是一拨人,现在分成了三拨人。国际上也是如此。

上观新闻:您觉得现在做经济研究和以前有些什么不一样?

张军:其实我一直关注和研究改革后时期的中国经济,这个至今没有太大变化。因为研究中国经济,所以我必须近距离观察和熟悉我们的经济运行。从上世纪80年代中期我在读研究生的时候到现在,都是这样。我记得我刚刚留校工作就积极参与了市经委主办的国有企业改革的调研活动,我们去了当时的纺织局、机电局、仪表局、轻工局,见识了好多国有企业的厂长经理,有些是非常优秀的企业家。比如上海白猫的老总,我们现在还有联系,还有上海刀片厂的厂长,最近我们又联系上了。

那个时候大家都很淳朴,还组织有关的人员跟你座谈。现在去企业,可能根本见不到董事长、总经理。

(上世纪90年代初张军参加国有企业改革课题组时合影,后排中间的两位分别是上海刀片厂厂长和上海白猫的老总,后排右三为张军)

上观新闻:这样看来,您这一代的经济学家可能是唯一一批兼顾学术和实操的经济学家了。

张军:我觉得这取决于你做什么研究,研究什么问题。我做中国经济研究,当然需要更多了解这个经济,了解这个经济并不要求你一定要去做操盘手。现在很多年轻学者并不研究中国经济,而是研究美国的问题,或者研究纯理论问题,那就不一样了。

我自己指导的研究生们大多数也选择中国经济作为研究对象,但他们不像我们那时候有更多的机会和耐心观察真实的经济,感受就差很多,往往是基于他人的研究文献或数据来做研究。这是个问题,但我认为这也是可以逐步改变的。

来源:上观新闻